目次

はじめに

こんにちは。

新潟市秋葉区 さかつめ整骨院鍼灸院の坂爪 慶です。

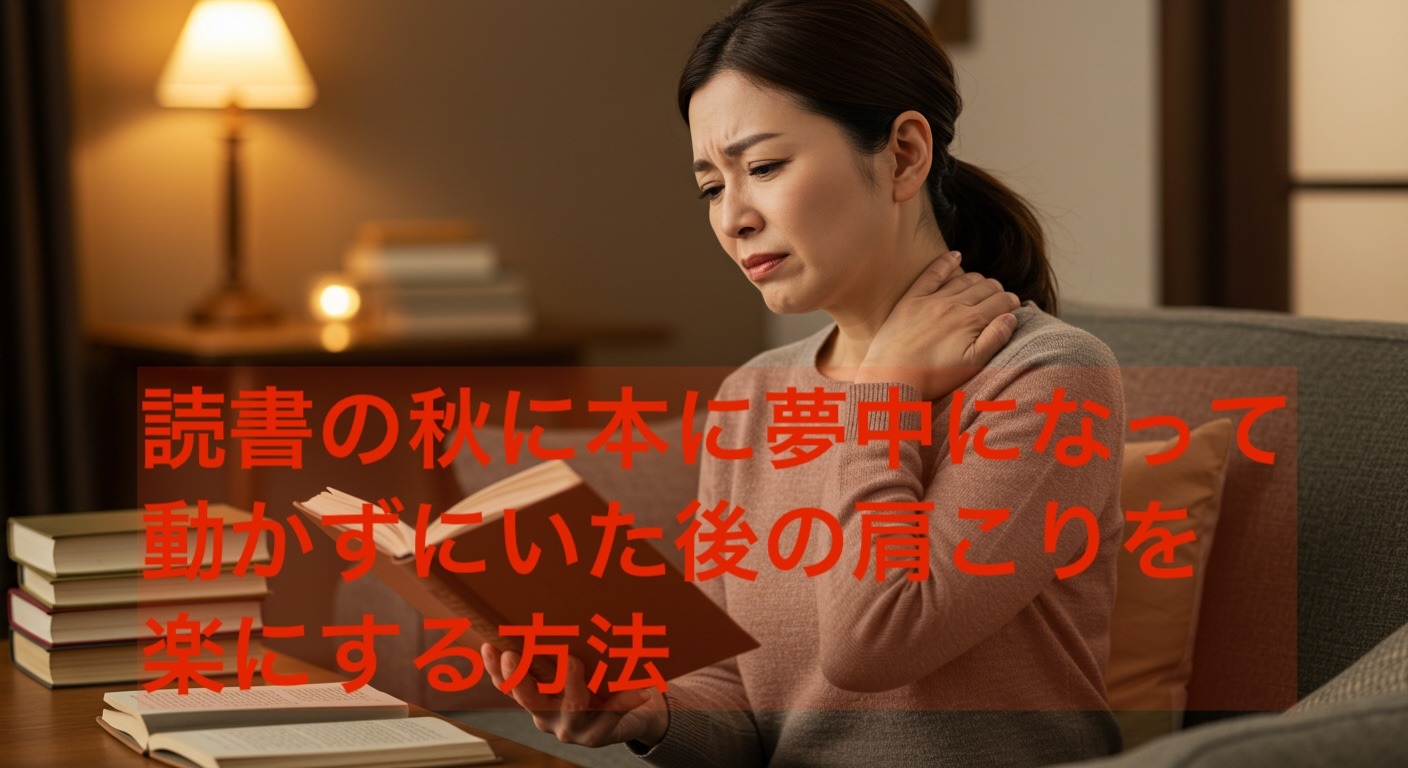

秋の夜長になると、読書に熱中される方が多くなりますね。

「面白い本に出会って、ついつい何時間も読み続けてしまった」という経験はありませんか?

気がつけば首や肩がガチガチに固まってしまい、翌日から肩こりに悩まされている方も多いのではないでしょうか?

当院でも、この季節になると「読書をしていたら肩こりがひどくなって…」というご相談を受けることが増えてきます。

せっかく充実した読書時間を過ごしたのに、その後の痛みで日常生活に支障をきたしてしまうのは本当にもったいないですよね。

読書は生涯にわたって続けていきたい大切な習慣です。

だからこそ、体に負担をかけない方法を身につけて、末永く読書を楽しんでいただきたいと思います。

大切なのは、読書をやめることではなく、体に優しい読書スタイルを身につけることです。

正しい姿勢と適切な休憩を組み合わせることで、肩こりを予防しながら充実した読書時間を過ごすことができるのです。

今日は、そんな読書による肩こりについて、なぜ起こるのか、どのように予防・改善すればよいのかを詳しくお伝えしていきます。

読書習慣を大切にしながら、肩こりとは無縁の快適な読書ライフを送るためのヒントをぜひ参考にしてください。

読書習慣を続けながら肩こりを予防する理想的な読書スタイルの作り方

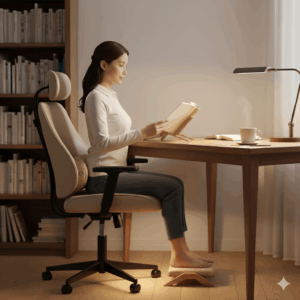

読書による肩こりを防ぐためには、まず読書環境と姿勢を見直すことが重要です。

多くの方が無意識のうちに肩こりを引き起こす姿勢で読書をしているため、少しの工夫で大きな改善が期待できます。

理想的な読書姿勢の基本原則

背筋を伸ばした座位姿勢

読書の基本は、背筋をまっすぐ伸ばした椅子での座位姿勢です。

背もたれをしっかりと使い、腰から背中全体を支えるようにしてください。

「楽だから」とソファやベッドで読書をすると、どうしても猫背になりがちで、首や肩への負担が増してしまいます。

本の位置と角度の調整

本を膝の上や低いテーブルに置いて読むと、どうしても頭を下に向ける時間が長くなります。

これを避けるために、「本を目線の高さに近づける」ことが大切です。

読書台やブックスタンドを使って、本を斜めに立てかけることで、首の負担を大幅に軽減できます。

当院の患者さんでも、「読書台を使うようになってから首の疲れが全然違います」という方がおられます。

最初は慣れないかもしれませんが、一度習慣にしてしまえば、その効果を実感していただけるはずです。

環境作りのポイント

照明の調整

暗い場所での読書は、文字を見ようとして前かがみになったり、肩に力が入ったりする原因になります。

十分な明るさの照明を確保し、影ができないよう光源の位置も調整してください。

デスクライトを使う場合は、斜め上から本を照らすように設置するのがおすすめです。

椅子とテーブルの高さ調整

椅子の高さは、足裏全体が床につき、膝が90度程度曲がる高さに調整します。

テーブルの高さは、肘が90度程度曲がった状態で手が自然に置ける高さが理想的です。

「今使っている椅子では調整が難しい」という場合は、クッションなどを使って微調整してみてください。

読書時間の区切り方

どんなに良い姿勢でも、長時間同じ体勢を続けることは体に負担をかけます。

30分から1時間を目安に、5~10分程度の休憩を取ることをおすすめしています。

この時間に軽くストレッチをしたり、席を立って歩いたりすることで、筋肉の緊張をリセットできます。

読書スタイル別の対策

電子書籍リーダーやタブレットを使う場合

電子機器での読書も増えていますが、これらの機器は軽量で持ちやすい反面、画面を見下ろす姿勢になりがちです。

タブレットスタンドを使って画面を立てかけるか、机の上に置いて読むことで、首の負担を軽減できます。

ベッドでの読書をする場合

就寝前の読書習慣がある方も多いと思いますが、横になったままの読書は首や肩に大きな負担をかけます。

どうしてもベッドで読書をしたい場合は、上体を起こして壁にもたれかかるような姿勢を取り、枕やクッションで背中をしっかりと支えてください。

移動中の読書について

電車などでの移動中の読書も、座席の状況によっては不自然な姿勢になりがちです。

座席に深く腰掛け、背もたれを活用して、できるだけ本を目線の高さに近づけるよう意識してみてください。

肩こりの症状レベル別に選ぶべき適切な解消方法と手順

読書による肩こりは、症状の程度によって適切な対処法が異なります。

軽度の段階で適切にケアすることで、慢性化を防ぐことができますし、既に症状が進んでいる場合でも、段階的なアプローチで改善を図ることができます。

軽い肩こりの場合(読書後の軽い違和感程度)

読書を終えた後に「なんとなく肩が重いな」「首が少し硬いな」と感じる程度の軽い症状の場合は、その場でできる簡単な対処法が効果的です。

首のゆっくりとした回転運動

椅子に座ったまま、首をゆっくりと時計回りに5回、反時計回りに5回回します。

急激に動かすのではなく、筋肉が伸びる感覚を意識しながらゆっくりと行うのがポイントです。

肩甲骨の寄せ運動

両手を背中の後ろで組み、肩甲骨を寄せるように胸を張ります。

この姿勢を10秒間キープして、ゆっくりと戻します。

これを3~5回繰り返すことで、読書中に前かがみになった姿勢をリセットできます。 中程度の肩こりの場合(症状が半日以上続く場合)

肩や首の痛みが数時間続いたり、頭痛や目の疲れも伴う場合は、より積極的なケアが必要です。

中度の肩こり(症状が半日以上続く場合)

温熱療法の活用

入浴時に肩や首をしっかりと温めることで、血流を改善し、筋肉の緊張をほぐします。シャワーだけでなく、できるだけ湯船に浸かって、**38~40度のぬるめのお湯に15~20分間**ゆっくりと入ることをおすすめします。

首の側屈ストレッチ

右手で頭の左側を軽く押さえ、首を右側にゆっくりと倒します。左側の首筋が伸びる感覚を30秒間保持し、反対側も同様に行います。

肩の上下運動

両肩を耳に近づけるように思い切り上げて、5秒間キープした後、ストンと力を抜いて下ろします。

これを5回繰り返すことで、肩周りの緊張を解除していきます。

重度の肩こりの場合(日常生活に支障をきたす場合)

肩や首の強い痛みが持続し、頭痛や吐き気を伴ったり、腕や手にしびれを感じる場合は、セルフケアだけでは限界があります。

専門治療が必要なケース

以下のような症状がある場合は、速やかに医療機関や治療院にご相談ください: – 腕や手にしびれや脱力感がある – 頭痛が激しく、吐き気を伴う – 症状が1週間以上続いている – 日常生活や仕事に大きな支障が出ている

安静と生活習慣の見直し

まずは読書時間を制限し、首や肩に負担をかける活動を控えてください。痛みが強い間は、無理をせず十分な休息を取ることが重要です。

当院でも、読書による慢性的な肩こりでお困りの方の治療を行っています。症状の程度や原因を詳しく分析し、患者さんお一人お一人に合わせた適切な治療を提供しています。

日常生活の中で肩をこりにくくする身体の使い方と意識すべきポイント

肩こりを根本的に解決するためには、読書時だけでなく、日常生活全体での身体の使い方を見直すことが重要です。

普段の姿勢や動作のクセが、読書時の肩こりを悪化させている場合も多いのです。

日常の姿勢改善のポイント

デスクワーク時の姿勢

多くの方が日中はデスクワークをされていると思いますが、この時の姿勢が読書時の肩こりに大きく影響します。

モニターの高さを目線と同じかやや下になるよう調整し、キーボードは肘が90度程度曲がる位置に置いてください。

1時間に1回は席を立ち、軽く背伸びをしたり、首を回したりする習慣をつけることで、筋肉の緊張を予防できます。

当院の患者さんでも、「デスクワークの姿勢を改善したら、読書の時も楽になりました」という方がたくさんおられます。

スマートフォンの使用方法

現代人の肩こりの大きな原因の一つが、スマートフォンの使用による「ストレートネック」です。

スマートフォンを見るときは、画面を目線の高さまで上げることを意識してください。

下を向いて画面を見続けることで、首や肩への負担が蓄積されてしまいます。

効果的な運動習慣

毎日できる簡単ストレッチを紹介します。

壁を使った胸郭ストレッチ

壁に手をついて立ち、体を前に傾けることで胸の筋肉を伸ばします。

読書やデスクワークで縮こまった胸の筋肉をしっかりと伸ばすことで、肩甲骨の位置が正常に戻り、肩こりの予防につながります。

タオルを使った肩甲骨体操

フェイスタオルの両端を持ち、頭上に上げてから背中側に下ろす動作を繰り返します。

これにより、肩甲骨周りの筋肉を効果的に動かすことができます。

有酸素運動の取り入れ方

ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は、全身の血流を改善し、筋肉の緊張をほぐす効果があります。

週に2~3回、20~30分程度の有酸素運動を取り入れることで、肩こりの根本的な改善が期待できます。

生活習慣での注意点

睡眠環境の整備

枕の高さが合っていないと、睡眠中に首や肩に負担をかけてしまいます。

首の自然なカーブを保てる高さの枕を選び、マットレスも体をしっかりと支えるものを使用してください。

「朝起きたときに首が痛い」という方は、枕が原因の可能性があります。

枕を変えただけで肩こりが改善したという患者さんも多くおられます。

入浴方法の工夫

シャワーだけでなく、できるだけ湯船に浸かる習慣をつけてください。

温浴効果により血流が改善され、一日の筋肉の疲れをリセットできます。

入浴後は体が温まっているうちに軽いストレッチを行うと、より効果的です。

ストレス管理

精神的なストレスも肩こりの大きな原因の一つです。

読書は本来リラックス効果のある活動ですが、仕事や人間関係のストレスがあると、無意識のうちに肩に力が入ってしまいます。

深呼吸や瞑想、軽い運動など、自分なりのストレス解消法を見つけることで、肩こりの予防につながります。

身体のサインを読み取る力

疲労のサインを見逃さない

肩こりは突然現れるものではなく、多くの場合、体からの小さなサインが積み重なって起こります。

「少し肩が重いな」「首が回しにくいな」といった軽微な症状の段階で適切にケアすることが重要です。

自分の体の特徴を知る

人それぞれ、肩こりになりやすい動作や姿勢があります。

読書をする際も、自分がどんな姿勢を取りがちか、どのくらいの時間で疲れを感じるかを把握し、それに合わせて休憩やストレッチのタイミングを調整してください。

まとめ

いかがでしたか?

読書の秋に本に夢中になって動かずにいた後の肩こりを楽にする方法について、予防から改善まで詳しくお伝えしました。

重要なポイントをまとめると、まず理想的な読書スタイルを身につけて肩こりを予防すること、次に症状の程度に応じた適切な対処法を実践すること、そして日常生活全体での身体の使い方を見直すことです。

読書は心を豊かにし、知識を深める素晴らしい習慣です。

だからこそ、体に負担をかけることなく、生涯にわたって楽しんでいただきたいと思います。

少しの工夫と意識の変化で、肩こりとは無縁の快適な読書ライフを送ることができるのです。

でも何より大切なのは、「肩がこるからもう読書はやめよう」と諦めるのではなく、「どうしたら楽に読書を続けられるか」を考えることです。

適切な知識と対策があれば、肩こりは必ず改善できます。

当院では、読書による肩こりでお困りの方の治療も行っています。

姿勢の分析から日常生活の指導まで、患者さん一人一人の生活スタイルに合わせた適切な治療を提供しています。

セルフケアだけでは改善が難しい場合や、症状が長引いている場合は、お一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

諦めない気持ちが改善への一番の近道です。

当院は諦めない患者さんを全力でサポートします。

充実した読書の秋を、肩こりに悩まされることなく楽しんでいただきたいと思います。

【柔道整復師・鍼灸師 坂爪 慶監修】

さかつめ整骨院鍼灸院公式LINE@ページ

ご不明な点はこちらからお問い合わせください。

受付時間

月・火・水・金

10:00~20:00

土

10:00~17:00

休診日 木・日曜日・

祝日

【料金】

初診料 12,800円(税込み)

施術料 9,800円(税込み)

当院は自費治療専門・完全予約制の治療院

です。

各種健康保険・自賠責保険はお取り扱いしておりません、ご了承ください。

1日でできる人数が限られますので必ずお電話でご予約をお願いいたします。

予約電話番号

0250-23-2203

新潟市秋葉区美善1-5-35